बस्तर मध्य भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है

आदिवासी जनजातीय न्यूज नेटवर्क रिपोर्टर अजय राजपूत बस्तर

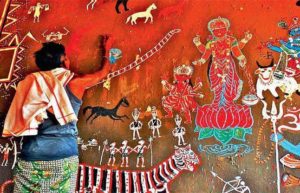

बस्तर मध्य भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है । जगदलपुर जिला मुख्यालय है। बस्तर उत्तर पश्चिम में नारायणपुर जिले , उत्तर में कोंडागांव जिला , पूर्व में नबरंगपुर और ओडिशा राज्य के कोरापुट जिलों द्वारा , दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में दंतेवाड़ा जिले द्वारा , और पश्चिम में महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरौली जिले से घिरा हुआ है । जिले में आदिवासी और ओडिया संस्कृति का एक अनूठा मिश्रण है। बस्तर और दंतेवाड़ा जिले पूर्व में बस्तर रियासत का हिस्सा थे । बस्तर की स्थापना 14 वीं शताब्दी की शुरुआत में, तेलंगाना में वारंगल के काकतीय राजा प्रताप रुद्र देव के भाई, अन्नम देवा द्वारा की गई थी ।

1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, बस्तर और कांकेर की रियासतों ने भारत सरकार को मान्यता दी , और उन्हें मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के रूप में मिला दिया गया । जिला, जिसका क्षेत्रफल 39,114 वर्ग किमी था, का गठन होने पर भारत में सबसे बड़ा था। 1999 में, जिला बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर के वर्तमान जिलों में विभाजित किया गया था। 2000 में, बस्तर 16 मध्य प्रदेश जिलों में से एक था जिसने छत्तीसगढ़ के नए राज्य का एक हिस्सा बनाया। 2012 में, कोंडगाँव जिले के गठन के लिए इसे फिर से विभाजित किया गया। ये चार जिले बस्तर संभाग का हिस्सा हैं ।

1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, बस्तर और कांकेर की रियासतों ने भारत सरकार को मान्यता दी , और उन्हें मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के रूप में मिला दिया गया । जिला, जिसका क्षेत्रफल 39,114 वर्ग किमी था, का गठन होने पर भारत में सबसे बड़ा था। 1999 में, जिला बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर के वर्तमान जिलों में विभाजित किया गया था। 2000 में, बस्तर 16 मध्य प्रदेश जिलों में से एक था जिसने छत्तीसगढ़ के नए राज्य का एक हिस्सा बनाया। 2012 में, कोंडगाँव जिले के गठन के लिए इसे फिर से विभाजित किया गया। ये चार जिले बस्तर संभाग का हिस्सा हैं ।

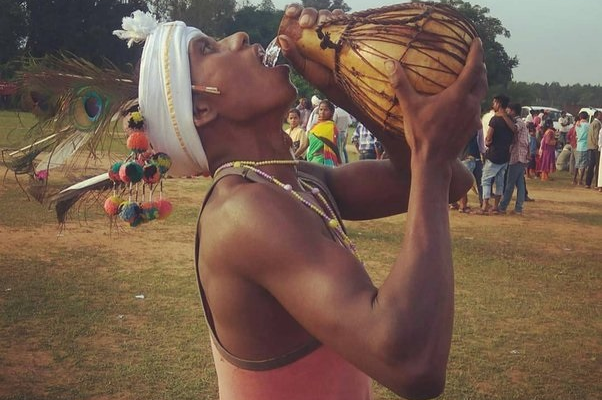

बस्तर अपने पारंपरिक दशहरा उत्सव के लिए जाना जाता है । चित्रकूट और तीरथगढ़ झरने जगदलपुर के पास स्थित हैं। जिला रेड कॉरिडोर का एक हिस्सा है । गोंडी और हल्बी दो मुख्य भाषाएँ हैं, जबकि छत्तीसगढ़ी और हिंदी भी बोली जाती हैं। वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विविधता के लिए यह दशकों से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है।

बस्तर अपने पारंपरिक दशहरा उत्सव के लिए जाना जाता है । चित्रकूट और तीरथगढ़ झरने जगदलपुर के पास स्थित हैं। जिला रेड कॉरिडोर का एक हिस्सा है । गोंडी और हल्बी दो मुख्य भाषाएँ हैं, जबकि छत्तीसगढ़ी और हिंदी भी बोली जाती हैं। वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विविधता के लिए यह दशकों से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है।

विभाजन : प्रशासनिक रूप से, जिले को चार तहसीलों , जगदलपुर, और बस्तर में विभाजित किया गया है । जिले में एक नगर पालिका, जगदलपुर है। जगदलपुर, प्रशासनिक मुख्यालय, लगभग 150,000 की आबादी वाला शहर है। परिवहन रेलवे स्टेशन- 11; आरटीसी जमा – 03; हवाई अड्डे- जगदलपुर।

जनसांख्यिकी : के अनुसार 2011 की जनगणना , बस्तर जिला एक था जनसंख्या Kondagaon और बस्तर में अपनी विभाजन से पहले 1,413,199 की। इससे भारत में ३४th वीं रैंकिंग मिली (कुल ६४० में से )। जिले में १४० निवासियों की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर (३६० / वर्ग मील) है। 2001-2011 के दशक में इसकी जनसंख्या वृद्धि दर 17.83% थी। बस्तर एक है लिंग अनुपात 1024 के महिलाओं हर 1000 पुरुषों के लिए, और एक साक्षरता दर 54.94% की।

1981 में, बस्तर में 1,842,854 की आबादी थी, जिसमें 1,249,197 निवासी अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे। इसने लगभग 70% आबादी का प्रतिनिधित्व किया। हालाँकि, ये आंकड़े १ ९९९ के पूर्व बस्तर जिले के लिए हैं, जिनकी आधुनिक बस्तर डिवीजन जैसी ही सीमाएँ थीं । अब तक, जिले के 70% लोग आदिवासी हैं।

भाषाएँ : भारत की 2011 की जनगणना के समय , जिले में 40.05% लोगों ने हल्बी , 20.08% गोंडी , 19.13% छत्तीसगढ़ी , 16.58% ओडिया , 1.77% डुरुवा , 0.85% बंगाली और 0.41% तेलुगु को अपनी पहली भाषा के रूप में बताया। गोंडी इस जिले में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। हल्बी एक प्रमुख लिंक भाषा है और बस्तर के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। भटरी , जो ओडिया भाषा समूह के भीतर आता है, लेकिन केवल ओडिया के साथ लगभग 20% शाब्दिक समानता साझा करता है , लगभग 10,000 द्वारा बोली जाती है।

कृषि : बाड़ तैयार करते किसान ,खरीफ मौसम के दौरान चावल मुख्य रूप से उगाया जाता है क्योंकि बारिश 2.38.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फसल होती है। हालाँकि, इस फसल की उत्पादकता कम है, केवल 08.53 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। बस्तर जिले में सिंचित क्षेत्र (1.67%) और उर्वरक का उपयोग (4.6 किलोग्राम / हेक्टेयर) छत्तीसगढ़ के अन्य स्थानों की तुलना में कम है, और फसल को पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए अपर्याप्त है।

कृषि : बाड़ तैयार करते किसान ,खरीफ मौसम के दौरान चावल मुख्य रूप से उगाया जाता है क्योंकि बारिश 2.38.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फसल होती है। हालाँकि, इस फसल की उत्पादकता कम है, केवल 08.53 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। बस्तर जिले में सिंचित क्षेत्र (1.67%) और उर्वरक का उपयोग (4.6 किलोग्राम / हेक्टेयर) छत्तीसगढ़ के अन्य स्थानों की तुलना में कम है, और फसल को पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए अपर्याप्त है।

बस्तर में आजीविका का पैटर्न परंपरा द्वारा जारी है। आज भी, कृषि पद्धतियाँ पारंपरिक हैं। लकड़ी की जुताई का उपयोग आम है जबकि लोहे की जुताई की संख्या नगण्य है। बैलगाड़ियों का भी यही हाल है। ट्रैक्टरों की संख्या नगण्य है जबकि बैलगाड़ियाँ सभी व्यापक हैं।

पारंपरिक कृषि उपकरणों के उपयोग ने कृषि के उत्पादन को कम कर दिया है। यहां उगाई जाने वाली खरीफ की फसलें धान, उड़द, अरहर, ज्वार और मक्का हैं। रबी फसलों में तिल, अलसी, मूंग, सरसों और चना शामिल हैं। वन-उत्पादन से संबंधित कार्य, जिसमें वनोपज का संग्रह और बिक्री शामिल है, जनसंख्या की अल्प कृषि आय को पूरक बनाता है।

ज्यादातर लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिलता है। बाढ़ और सूखे का चक्र आजीविका को बेहद कमजोर बनाता है। लोगों को अक्सर संकट के समय में साहूकारों से मदद लेने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसका मतलब आमतौर पर निरंतर ऋणग्रस्तता का जीवन होता है। वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की अनुपस्थिति से क्षेत्र में व्यापक गरीबी होती है। बस्तर पठार में, सिंचाई कवरेज केवल 1.2 प्रतिशत है। अपने जल संसाधनों में असाधारण रूप से भाग्यशाली, इस क्षेत्र में अछूता क्षेत्र होने के कारण अच्छी वर्षा और तेजी से अपवाह है। जिले में वर्षा जल संचयन की संभावना है।

वन उपज : वन विभाग में कैज़ुअल लेबर के रूप में मामूली वनोपज और रोज़गार के ज़रिए भोजन और आजीविका प्रदान करने वाले लोगों के जीवन में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे उपभोक्ताओं के लिए ईंधन, जलाऊ लकड़ी, दवाइयां, भोजन, पेय पदार्थ, और आवास सामग्री, जैसी अन्य चीजें प्रदान करते हैं।

उद्योग : नगरनार स्टील प्लांट , राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC) जगदलपुर से 16 किमी दूर स्थित नगरनार में 3 MTPA क्षमता का ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट स्थापित कर रहा है , जिसका अनुमानित परिव्यय 210 बिलियन रुपये है। प्लांट के लिए जमीन पहले ही अगस्त 2010 के रूप में अधिग्रहित की जा चुकी है और फरवरी 2012 तक स्टील प्लांट के पांच प्रमुख पैकेज पहले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित कंपनियों को लगभग रु। 65 लाख करोड़ रु।

आजीविका : आजीविका का चालीस प्रतिशत वन आधारित है, 30 प्रतिशत कृषि आधारित हैं और 15 प्रतिशत आजीविका पशुपालन पर निर्भर हैं। आय का एक और 15 प्रतिशत मजदूरी मजदूरी से आता है।

कृषक : भूमि वाले बस्तर के लोग लगभग पूरी तर ह से खेती पर निर्भर करते हैं, या तो अपनी पकड़ पर या दूसरों की पकड़ पर। वे कई बार पशुपालन और विविध श्रम के साथ अपनी आय को पूरक करते हैं। उनमें से कुछ ने छोटी सेवाओं या छोटे विनिर्माण गतिविधियों में भी विविधता ला दी है।

ह से खेती पर निर्भर करते हैं, या तो अपनी पकड़ पर या दूसरों की पकड़ पर। वे कई बार पशुपालन और विविध श्रम के साथ अपनी आय को पूरक करते हैं। उनमें से कुछ ने छोटी सेवाओं या छोटे विनिर्माण गतिविधियों में भी विविधता ला दी है।

मजदूर : बिना अपनी ज़मीन के या बहुत कम ज़मीन वाले लोग खेत और आकस्मिक श्रम के रूप में काम करके जीवित रहते हैं। वे गैर-कृषि क्षेत्र, खदानों, छोटी दुकानों, निर्माण स्थलों पर और शहरी कार्य बल के हिस्से के रूप में भी काम करते हैं।

किसान और वन इकट्ठा करने वाले : कुछ भूमि वाले, और जंगलों के आसपास रहने वाले, आमतौर पर कृषक और वन संग्राहक बन जाते हैं। घरेलू उपभोग और आय का एक बड़ा हिस्सा वन एकत्रीकरण पर आधारित है, जिसमें कृषि गतिविधियां पूरक आय प्रदान करती हैं।

वन सभा और मजदूर : जंगलों के करीब रहने वाले लोग लेकिन जिनके पास कोई जमीन नहीं है या बहुत कम जमीन है, वे वनवासी और / या मजदूर बन जाते हैं। वे वनोपज पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जिसे वे इकट्ठा करते हैं और बेचते हैं या सीधे उपभोग करते हैं। कई बार, जंगल के प्रथागत और आधिकारिक उपयोग पैटर्न के बीच अंतर के कारण, वन प्रशासन के साथ टकराव होता है। खेतों पर या जंगल में सामयिक श्रम उनकी आय को बढ़ाता है। बस्तर की आदिवासी आबादी खासकर बाइसन हॉर्न मारिया के बीच प्रवासी श्रम भी प्रचलित है ।

निर्माता : ये पारंपरिक व्यवसाय आधारित निर्माता हैं। इनमें बुनकर, लोहार, बढ़ई, चट्टाई (बांस या अन्य घास के बुने हुए चूहे) बुनकर और दर्जी, बांस कारीगर और कुम्हार शामिल हैं। वे कुटीर या घरेलू क्षेत्रों में काम करते हैं, छोटी इकाइयों में, जो परिवार के स्वामित्व वाली और किराए पर हो सकती हैं। वे कुछ श्रमिकों को भी नियुक्त कर सकते हैं। कुछ लोग आधुनिक विनिर्माण, ऑपरेटिंग विद्युत मरम्मत या खराद की दुकानों पर ले गए हैं। ये बड़े गाँवों में या मुख्य सड़कों के किनारे स्थित हैं।